海島臺灣自古以來就流傳著五種毒魚的傳說,海中五毒正是:「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五變身苦」。名列第四的臭肚,雖然有著無辜大眼,但身上的背鰭、腹鰭與臀鰭是由相當尖銳且有毒腺的硬棘所組成,如果不小心刺到,可是要痛得哇哇大叫,甚至漁民流傳説「象耳(臭肚)無名,鑿著叫阿娘。」就知道刺到有多痛!不只流血、發麻,最嚴重可能會休克。但只要小心處理魚鰭,就能品嘗到臭肚的美味魚肉。

俗名叫做臭肚的魚不只一種,今天介紹的是其中的「褐臭肚魚」。到底為什麼臭呢?是因為雜食性的臭肚喜歡吃海藻、腸道又長,容易留下發酵的海藻味。料理前需要快狠準的處理,避免腸道破裂,就可降低味道的殘留。只能說所謂的「臭」,不是指一般的魚腥味,而是藻類發酵的特殊氣味,某些老饕喜愛的正是他這股特殊風味呢!

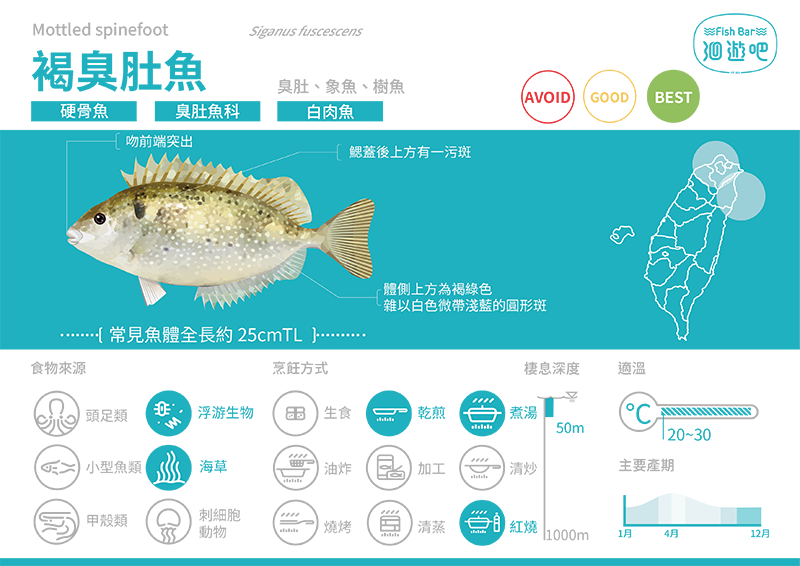

魚攤的臭肚常是一整籃販賣,是內行人能一眼認出的美味。橢圓形的身體有點扁,一般常見大小約25公分,口部的外型有點像兔唇樣子,因此在國外被稱為 Rabbit Fish(兔魚)。從背部的黃綠色,一路變淡到腹部的銀白色,在身體側面有許多小圓點,臭肚被嚇到時圓點會變得明顯。而在水中泳速緩慢的他,有一個凹字形的尾鰭。

臭肚是澎湖人的童年回憶,被譽為海鮮界的臭豆腐。在香港也養殖臭肚魚,被稱為「泥鯭」,曾有不肖業者用平價的泥鯭充當高貴的石斑魚,因此粵語的「泥鯭充石斑」就是指魚目混珠的行為。

過去,臭肚曾被認為是價格便宜的魚,而鮮少被大眾認識。但在漁業資源逐漸枯竭的現今,臭肚魚的料理越來越多樣,大家也開始認識他的好滋味。肉質細緻的臭肚,無論是清蒸、煮湯、清炒、紅燒、煲粥等料理,只要毒鰭與腸胃處理得當,都能表現他的鮮味。

香港美食「泥鯭粥」就是將白米、水、油倒入鍋中煮至變稠,再加入白胡椒、鹽巴與陳皮,味道均勻拌入,完成粥底。乾煎魚肉與薑片後,留下適口大小的魚肉。把粥底放入砂鍋,加入魚肉烹煮,再加上蔥花蓋上鍋蓋,就燉成一鍋泥鯭粥,早上來一碗包準醒胃。

臭肚也是縈繞在澎湖人回憶裡的香氣,有許多經典的臭肚料理,首先介紹「醃瓜蒸臭肚」:先拌炒薑絲、青蔥、辣椒,再加入澎湖當地的醃瓜以及提香的料酒。拌勻後加一點水,放上臭肚魚,蓋上鍋蓋悶魚,中間記得要翻面,最後開鍋香味四溢。另外,日曬風乾的臭肚魚乾也是澎湖家喻戶曉的美食,只要經過直火烘烤,就是美味的下酒菜「烤臭肚魚乾」,也可以炸成「鹽酥臭肚魚乾」,或加入調味料燒成「紅燒臭肚魚乾」,都是令人一口一口停不下來的下飯美食。

若在家想煮一鍋鮮味滿點、細緻肉質的臭肚魚湯,只需要薑絲、九層塔與青蔥相伴,再加一點香油、胡椒、鹽提味,就能輕鬆上桌。

中文名:褐臭肚魚

英文俗名:Mottled spinefoot

中文俗名:臭肚、象魚、羊矮仔

褐臭肚魚是礁岩區的魚類,從小魚時期就會吃石頭上的細絲藻類。長大後,成魚喜歡居住在50米內的清澈水域。日行性的他每天日出而食,成群出沒覓食藻類、海草跟小型無脊椎動物,到了傍晚日落而息,集體回到礁岩區休息。

從北邊的韓國到南端的澳洲,在西太平洋地區都可以看到他的蹤跡。臺灣的礁岩海岸跟離島都有,定居型的臭肚魚一年四季都很多,7-8月為產卵季,夏季小魚成群,到了冬天特別肥美。除了野生捕撈,南部與澎湖也都有養殖臭肚魚。

以一支釣、刺網、拖網、定置網與圍網等漁法可捕獲。是臺灣北海岸冬季磯釣的主要魚種之一,另外因定置漁網在海水中會長藻類,愛吃藻類的臭肚,有時會成群游入定置網中覓食,因此也會被捕撈上岸。

◉台灣常見經濟性水產動植物圖鑑 -「褐臭肚魚」:

www.fa.gov.tw/book/fishlibrary/files/assets/basic-html/page-406.html#◉台灣魚類資料庫 -「褐臭肚魚」:

fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?id=382614◉FishBase - Siganus fuscescens:

fishbase.se/summary/Siganus-fuscescens.html◉【看啥小魚可以吃】又毒又臭的鮮美鄉愁:臭肚魚(下):

e-info.org.tw/node/76060

撰文:陳俐陵